肩膀疼痛,是許多人在生活中或年紀漸長後經常遇到的問題。不少人一旦肩膀一疼,就會立刻認為自己得了「五十肩」。然而,五十肩只是肩膀疼痛的眾多原因之一,並非所有肩痛都屬於這種疾病。事實上,肩部的結構相當複雜,由骨頭、肌腱、韌帶、滑囊和神經共同組成,因此產生疼痛的原因也相對多元。

Table of Contents

什麼是五十肩?

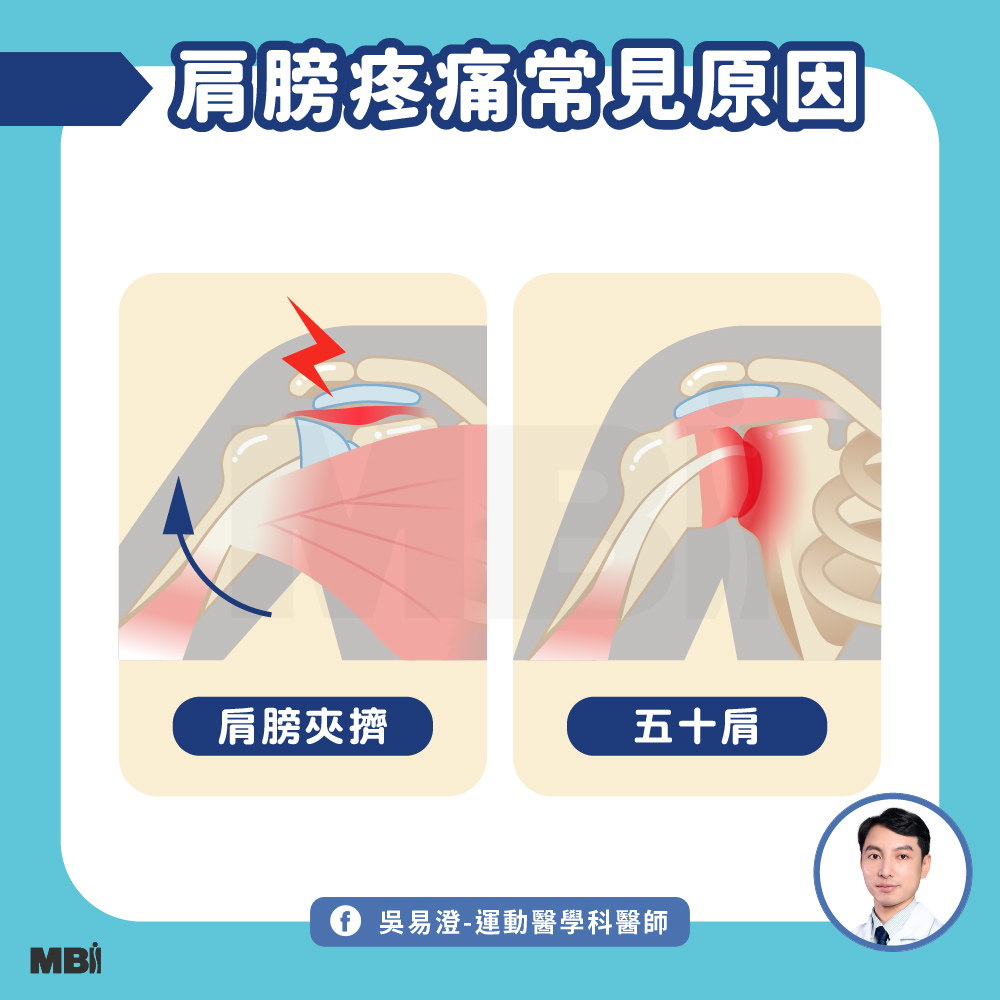

五十肩的正式醫學名稱為「黏連性肩關節囊炎(Adhesive Capsulitis)」,是一種肩關節囊出現慢性發炎,導致關節囊纖維化、變厚與沾黏的疾病。這種情況會限制肩關節的活動範圍,並伴隨持續性的肩部疼痛,對日常生活造成極大不便。

五十肩通常發生在40到60歲之間,因此得名「五十肩」,女性的發生率略高於男性。典型的發展過程可以分為三個階段。首先是「疼痛期」,在這段期間肩膀會出現逐漸加劇的疼痛,尤其在夜間明顯,會影響睡眠。接下來是「僵硬期」,這時疼痛可能稍微減輕,但肩膀活動會顯著受限,許多日常動作如穿衣、梳頭、舉手都變得困難。最後進入「解凍期」,關節囊的沾黏會逐漸鬆解,活動範圍與功能也會慢慢恢復,但這個過程可能持續數月甚至一年以上。

其他常見肩痛原因

肩膀疼痛的成因並不僅限於五十肩。肩膀夾擠症候群是最常見的肩膀疼痛原因,約佔50%的病例。當肩峰骨與旋轉肌袖之間的空間變窄時,就會發生夾擠現象,典型症狀包括舉手過頭時疼痛加劇、側睡困難,以及漸進性的功能惡化。與五十肩不同的是,被動關節活動度只有輕微受限。

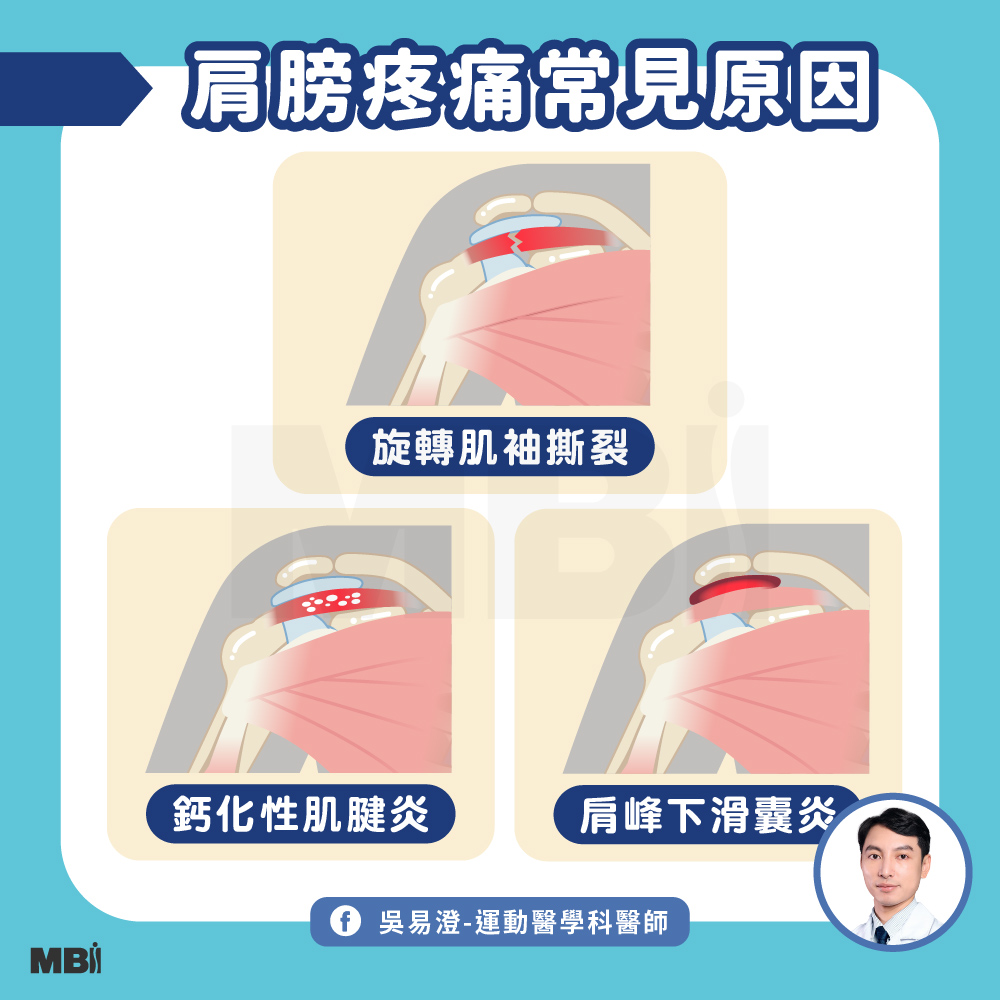

另外一個常見原因是旋轉肌袖撕裂,這是一群穩定肩關節的四條肌腱,60歲以上約50%的人都有某種程度的旋轉肌袖撕裂(許多人沒有症狀)。症狀包括舉臂或放下手臂時的疼痛和無力,夜間疼痛,以及創傷性撕裂後的立即無力。退化性撕裂多發生在40歲以後,而急性創傷則可能發生在任何年齡。

鈣化性肌腱炎也是一種容易誤認為五十肩的病症,當肌腱內沉積鈣質時會引起劇烈疼痛,且通常夜間加重,這個疾病容易反覆出現症狀。

肩峰下滑囊炎是肩膀周圍充滿液體的滑囊發炎,慢性型最為常見。肌腱炎則是旋轉肌袖或二頭肌肌腱的發炎,常與夾擠症候群併發。兩者都會造成鈍痛或尖銳疼痛,夜間偶爾加劇,患側難以側躺。

另外年輕人則可能因為關節不穩定或反覆脫臼,造成肩膀疼痛與滑脫感,或者有些人因為頸椎壓迫的問題,頸椎引起的轉移疼痛沿著神經路徑從頸部放射到肩膀和手臂,常伴隨刺痛或麻木感,頸部活動會影響症狀,上述這些都需要透過檢查去釐清。

診斷與檢查方式

診斷上,醫師會先透過問診與理學檢查,了解病人是否在活動中感到受限,並檢查肩關節的活動角度與肌力。若懷疑有其他問題,則可能會進一步安排影像檢查,例如X光可協助排除骨刺或鈣化,超音波能觀察肌腱、滑囊等情況,而MRI則適用於評估是否有肌腱撕裂等問題。

肩痛治療建議

肩部疼痛病因則可能需要不同治療方式,保守方式是大多數肩膀疼痛的一線治療,成功率達50-80%,如果有下述條件可考慮手術:保守治療3-6個月無效、嚴重功能限制影響日常生活、全層旋轉肌袖撕裂等。各種肩痛都有保守到侵入的治療方式,全面型評估與治療大多預後較好,例如五十肩可考慮超音波導引注射搭配徒手治療。肩膀旋轉肌袖撕裂可能需復健、注射治療,嚴重時需手術修補、重建與手術後復健訓練。鈣化性肌腱炎可使用震波治療或超音波導引抽吸鈣化點。肩夾擠症候群則以運動訓練與姿勢矯正為主,肱二頭肌腱炎則建議適度休息、避免重複性的活動,必要時搭配復健等保守治療。

如何預防肩膀疼痛?

從日常生活的角度來看,預防肩膀疼痛的關鍵在於維持良好的姿勢、定期運動以強化肩部與背部肌群,並避免過度或重複性的抬高手臂動作。尤其對於需要長時間使用電腦或重物搬運的族群,更應注重肩膀使用的頻率與姿勢。

結論

五十肩雖是常見的肩部疼痛原因之一,但絕非唯一。透過正確的診斷與個別化的治療策略,大多數肩膀疼痛都能有效緩解與改善。若您出現肩痛、活動困難或夜間疼痛等情形,建議盡早就醫,由專業的運動醫學科或復健科醫師協助檢查與治療,讓肩膀能恢復原本的活動力與舒適度。健康的肩膀,是維持生活品質的重要關鍵,千萬不要輕忽每一個早期的警訊。